Von Linda Fischer – 23. Februar 2021

Corona-Impfung: Auf der Suche nach dem Signal

Es ist nicht ein Todesfall bekannt, der sich auf die Corona-Impfung zurückführen ließe. Wissenschaftler forschen weltweit in Echtzeit nach seltenen Nebenwirkungen.

Von Linda Fischer

Die Corona-Impfungen sind weltweit der Hoffnungsschimmer dieser Zeit. Je mehr Menschen geimpft sind, desto näher rückt ein Leben mit weniger Einschränkungen. Doch viele sind nach wie vor skeptisch. Geht es den Geimpften gut? Was ist mit Nebenwirkungen? Jede Meldung über Personen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung krank werden oder sterben, erregt Aufmerksamkeit und verunsichert.

AstraZeneca: Kein Impfstoff zweiter Klasse

Corona-Test: Nicht perfekt, aber sehr mächtig

Coronavirus: Die Mutante übernimmt – so oder so

Ein prominentes Beispiel ist Norwegen: Von dort wurden Mitte Januar 23 Todesfälle unter Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen bekannt, die kurz vorher geimpft worden waren. Bei den Betroffenen handelte es sich laut Behördenangaben um Personen, die alt und bereits schwer krank waren. Auch aus dem US-amerikanischen Florida wurde der Fall eines Arztes bekannt, der 16 Tage nach seiner ersten Impfdosis mit dem BioNTech-Impfstoff an einer seltenen Bluterkrankung starb. Die vermeintliche Verbindung zur Impfung wurde vor allem bekannt, weil die hinterbliebene Ehefrau des Arztes in einem Post auf Facebook schrieb, er sei aufgrund einer sehr seltenen Reaktion auf die Impfung gestorben. Bestätigt wurde das allerdings bisher nicht. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC untersucht den Fall.

Und auch aus Deutschland gibt es erste Berichte. Beispielsweise über eine 46-jährige Pflegekraft aus dem niedersächsischen Uelzen, die in der Nacht nach ihrer ersten Impfdosis starb. Oder über drei Personen aus Köln, die Anfang Februar nach ihrer Impfung starben. Derartige Fälle werden über ein bundesweites Meldesystem an das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) weitergeleitet, das sie anschließend untersucht. Insgesamt wurden dem PEI hierzulande bis Mitte Februar 223 Todesfälle nach Impfungen gemeldet (PDF: PEI-Sicherheitsbericht, 18. Februar 2021). Bei all diesen Geschichten schwingt die zentrale Frage mit: Haben die Corona-Impfstoffe etwas damit zu tun? Oder war es schlicht Zufall?

Jeden Tag sterben Menschen oder werden krank

Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Werden innerhalb kurzer Zeit Hunderttausende Menschen geimpft, ist es rein statistisch zu erwarten, dass bald darauf Menschen sterben. Und es wird auch viele geben, die zwar nicht sterben, denen es jedoch nach der Impfung sehr schlecht geht. In den allermeisten Fällen hat das allerdings nichts mit dem verabreichten Impfstoff zu tun. Menschen sterben jeden Tag und sie werden auch täglich krank. Das trifft vor allem auf sehr alte Personen zu, die noch dazu häufig vorerkrankt sind. Das bedeutet, dass die allermeisten Todes- oder Krankheitsfälle nicht ursächlich mit der Impfung zusammenhängen – sie treten lediglich in einem „zeitlichen Zusammenhang“ auf, wie es das Paul-Ehrlich-Institut häufig formuliert. Ausgeschlossen ist es jedoch nicht, dass es in seltenen Fällen tatsächlich eine direkte Verbindung gibt. Das zu untersuchen, ist Aufgabe der Expertinnen beim PEI. Nur: Woran erkennt man, ob ein Effekt wirklich auf die Impfung zurückzuführen ist?

Häufig fällt so etwas erst auf, wenn es eine statistische Häufung gibt – wenn Geimpfte also häufiger sterben oder krank werden, als es statistisch zu erwarten wäre. Um eine besonders seltene Nebenwirkung zu entdecken, müssen sehr viele Personen geimpft werden, und es muss eine gewisse Anzahl an Fällen beobachtet werden, damit die Häufung sichtbar wird. Selbst wenn es also in seltenen Fällen zu einer unerwünschten Wirkung kommt, kann es eine Weile dauern, bis diese auffällt.

Beispielhaft zeigt das der Impfstoff Pandemrix, der sich gegen das H1N1-Influenza-A-Virus richtet und während der Schweinegrippe-Pandemie 2009 und 2010 eingesetzt wurde. In sehr seltenen Fällen hat er eine bestimmte Nebenwirkung: die Narkolepsie. Das ist eine neurologische Störung mit zumeist unbekannter Ursache. Betroffene erleiden spontane Schlafattacken, die sie nicht unterdrücken können. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts sind davon üblicherweise 26 bis 50 von 100.000 Menschen in Deutschland betroffen. Pro Jahr erkranken Erhebungen zufolge mindestens 0,12 Kinder pro 100.000 unter 18 Jahren daran. Laut Schätzungen trat unter Kindern, die die Pandemrix-Impfung bekommen hatten, zwei bis sechs zusätzliche Fälle pro 100.000 Impfungen auf. Unter Erwachsenen trat die Narkolepsie zwischen 0,6 und einem Fall zusätzlich pro 100.000 Impfungen auf.

Klinikmitarbeiter meldeten sich nach der Impfung krank

Ein möglicher Zusammenhang mit der Impfung wurde erst Monate nach der europäischen Zulassung im September 2009 entdeckt, als die schwedische Arzneimittelbehörde Läkemedelsverket im August 2010 über eine Häufung von Narkolepsie-Fällen unter Kindern und Jugendlichen berichtete. Untersuchungen in anderen Ländern bestätigten den Zusammenhang. Aus Deutschland wurden insgesamt 86 Verdachtsfälle gemeldet. Pandemrix wird heute nicht mehr verimpft.

Damit zählt die Narkolepsie zu den sehr seltenen Nebenwirkungen einer Impfung, die seltener als in einem von 10.000 Fällen auftreten. Es habe deshalb eine gewisse Zeit gebraucht, bis die Häufung der Fälle festgestellt wurde, sagte dazu der Infektiologe Leif Erik Sander von der Berliner Charité in einem Interview mit ZEIT ONLINE. Auch wenn noch nicht im Detail klar ist, was genau die Narkolepsie bei den betroffenen Geimpften ausgelöst hat, ist recht klar, dass das körpereigene Immunsystem beteiligt ist. Autoimmune Impfnebenwirkungen seien sehr selten, aber im Grunde der einzig plausible Mechanismus, den Fachleute überhaupt kennen, sagte Sander: „Bei einer Impfung prägt sich das Immunsystem Teile des Erregers ein. In sehr seltenen Fällen kann das dazu führen, dass das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Strukturen als fremd erkennt und sich dagegen richtet.“ Solche Autoimmun-Phänomene würden hin und wieder durch Infektionen oder Medikamente ausgelöst, aber eben auch durch Impfungen. Auch im Fall des Arztes aus Florida, der nach seiner Corona-Impfung starb, sei ein Zusammenhang zumindest theoretisch denkbar – auch wenn das aktuell nicht bestätigt ist.

Die Suche nach dem statistischen Signal

Um mögliche Risiken der Covid-19-Impfstoffe so schnell wie möglich zu erkennen, werten Fachleute des Paul-Ehrlich-Instituts ständig so viele Daten aus der Bevölkerung aus wie möglich. Per Post, E-Mail, Telefon oder über Meldeportale können Mediziner, Apothekerinnen, Geimpfte oder deren Angehörige einen Verdachtsfall für eine Impfnebenwirkung melden. Auch über die App SafeVac 2.0 können Geimpfte, als Teil einer Beobachtungsstudie, angeben, wie sie die Impfung vertragen haben. Im Institut werden diese Daten gesichtet, Doppelmeldungen zusammengefasst und weitere Informationen eingeholt – etwa von behandelnden Ärztinnen oder den Betroffenen selbst. Anschließend bewerten sie, ob der Verdachtsfall tatsächlich mit der Impfung zusammenhängen kann oder nicht.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist: Gemeldet werden sollen Ereignisse, die über die üblichen Impfreaktionen hinaus gehen. Reaktionen, die kurz nach der Impfung auftreten und nach einem bis zwei Tagen wieder abflauen – etwa Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber oder Schüttelfrost –, sind üblich. Im Falle der mRNA-Impfstoffe wurden diese Reaktionen in den Studien relativ häufig beobachtet. Von Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit berichtete mindestens die Hälfte der Probanden, zum Teil deutlich mehr. Gelenkschmerzen oder Schüttelfrost hatten noch 30 bis 40 Prozent. Jüngere sind davon tendenziell häufiger betroffen als Ältere. Und unter Geimpften, die den Impfstoff von AstraZeneca bekommen hatten, lag der Anteil dieser Reaktionen etwas niedriger. Doch auch dieser Impfstoff sorgte in den Studien bei etwa der Hälfte der Geimpften für Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit. Etwa ein Drittel hatte Schüttelfrost.

Impffortschritt in Deutschland

3.881.490 Menschen sind geimpft, 2.029.047 davon mit vollständiger Impfung

- 4,67 % geimpft

- 2,44 % mit vollständiger Impfung

Quelle: Kreis- und Landesbehörden, RKI, Johns-Hopkins-Universität

Zur interaktiven Coronavirus-Karte für Deutschland

Das sollte bei der Organisation der Impfung mitbedacht werden. Zuletzt hatte es Schlagzeilen gegeben, weil sich Klinikmitarbeiter etwa in Niedersachsen krankgemeldet hatten, nachdem sie den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hatten. Die Symptome bewegten sich ersten Einschätzungen des Paul-Ehrlich-Instituts zufolge allerdings im erwartbaren Bereich, schwerwiegende Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Auch in Schweden wurden die Impfungen mit der Vakzine von AstraZeneca Ende vergangener Woche vorübergehend ausgesetzt, weil mehr Krankenhausmitarbeiterinnen als erwartet angegeben hatten, nach der Impfung Fieber zu haben. Nach Gesprächen mit der nationalen Arzneimittelbehörde und dem Hersteller werden die Impfungen nun wieder aufgenommen. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass etwas mit dem Impfstoff nicht stimme. Es wird nun diskutiert, das Gesundheitspersonal gestaffelt zu impfen.

Für die gemeldeten Symptome oder Zwischenfälle, die ungewöhnlicher sind als solche Impfreaktionen, führt das Expertenteam des PEI eine sogenannte Observed-to-expected-Analyse durch, stellt also die Frage: Wie häufig tritt so etwas unter Geimpften auf? Und weicht diese Zahl davon ab, was statistisch in dieser Altersgruppe zu erwarten wäre? Falls ja, sind häufig noch weitere Studien und Daten nötig. In der Europäischen Union werden derartige Risikosignale anschließend im PRAC diskutiert, kurz für Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. Die in dem Komitee sitzenden Fachleute beraten, ob mit den Verdachtsfällen neue Maßnahmen nötig werden.

Um diesen Prozess zu veranschaulichen, hat Brigitte Keller-Stanislawski, Expertin für Impfstoffsicherheit beim Paul-Ehrlich-Institut, Anfang des Jahres eine Übersicht veröffentlicht. Darin ist zu sehen, welche „unerwünschten Ereignisse“ zu erwarten wären, würde man eine Million Menschen im Alter von 80 bis 84 Jahren und eine Million im Alter von mindestens 85 Jahren mit einem Placebo impfen – also einem Präparat, das keinen echten Impfstoff enthält. Im Kern stellte Keller-Stanislawski also die Frage: Wie viele Menschen würden direkt nach einer Impfung schwer krank werden, ohne dass eine Impfung der Auslöser wäre? Und könnten wegen des zeitlichen Zusammenhangs dennoch den Anschein erwecken, als sei die Impfung die Ursache?

Gibt es einen ursächlichen Zusammenhang?

Das Ergebnis: Im Alter von 80 bis 84 Jahren würden innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung schätzungsweise 269 Menschen einen Herzinfarkt erleiden. Bei Menschen ab 85 Jahren wären sogar 381 betroffen. Würde man die Patientinnen kürzer beobachten und nur eine Woche nach der Impfung schauen, wären das immer noch 134 Personen in der jüngeren Altersgruppe und 191 in der älteren. Und würde man nur die ersten 24 Stunden nach der Impfung berücksichtigen, wären es 19 Menschen beziehungsweise 27.

Beispielhaft zeigt Keller-Stanislawski zudem die Wahrscheinlichkeiten von Erkrankungen auf, die deutlich seltener sind als ein Herzinfarkt und in die Gruppe der Autoimmun-Phänomene fallen. Beispielsweise die Riesenzellarteriitis, eine Entzündung der mittelgroßen und großen Arterien im Schädelbereich, oder einer autoimmunen Schilddrüsenerkrankung. Bei beiden Krankheiten richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper. Auch diese Krankheiten wären statistisch unter den zwei Millionen Menschen zu erwarten – und könnten direkt nach einer Impfung verdächtig wirken (siehe Tabelle). Da die vermeintliche Impfung in diesem Beispiel keine Wirkstoffe enthält, die eine solche Reaktion auslösen könnten, kann es keine Verbindung zu den Erkrankungsfällen geben – die Übersicht zeigt schlicht die statistische Wahrscheinlichkeit, in diesen Altersgruppen einen Infarkt oder andere Krankheiten zu bekommen.

Für die Impfungen in Deutschland heißt das: Erleiden von einer Million Geimpften über 85 Jahren einen Tag nach der Impfung 27 einen Herzinfarkt, liegt das genau im Bereich dessen, was statistisch zu erwarten wäre. Läge diese Zahl unter Geimpften jedoch signifikant höher, wäre das ein Risikosignal. Aus einem Verdachtsfall würde somit ein Kandidat, der näher untersucht werden sollte. Dabei spielt dann aber natürlich auch eine Rolle, ob es überhaupt plausibel ist, dass eine bestimmte Krankheit durch einen Impfstoff ausgelöst worden sein könnte. Gäbe es eine statistische Häufung von Beinbrüchen, würde wohl kaum der Impfstoff verantwortlich sein. Doch so einfach ist es eben nicht immer.

Es ist kompliziert, zwischen all den bekannten, aber auch teilweise nicht eindeutig zuzuordnenden Erkrankungen und Todesfällen, die täglich in einer Millionenbevölkerung auftreten, jene herauszufiltern, bei denen es einen Zusammenhang mit der Impfung geben könnte. Zumal ja auch nicht immer zweifelsfrei festgestellt werden kann, woran eine Person letztlich gestorben ist. Die Daten, die Keller-Stanislawski in ihrem Vortrag veröffentlicht hat, sind ein Werkzeug für die Überwachung von Impfnebenwirkungen. Denn wenn bekannt ist, was statistisch zu erwarten wäre, lässt sich auch erkennen, was so ungewöhnlich ist, dass die Impfung möglicherweise der Auslöser sein könnte.

Kein Zusammenhang mit Impfungen erkennbar

Bisher gibt es weder in Deutschland noch bei den Fällen in Norwegen, der EU oder in den USA Hinweise für Auffälligkeiten in den Statistiken: Es sind also nicht auffällig häufig Personen gestorben, die vorher geimpft wurden. Und unter den Geimpften sind bislang auch keine besonderen Krankheiten oder Nebenwirkungen aufgefallen – abgesehen von jenen, die bereits bekannt sind, etwa dass Menschen in sehr seltenen Fällen allergisch auf Inhaltsstoffe in den Impfstoffen reagieren, möglicherweise die Lipid-Nanopartikel, in denen die mRNA in die Zellen geschleust wird.

In Medienberichten waren die aktuellen Todesfälle in Norwegen teilweise mit den Impfungen in Verbindung gebracht worden. Norwegische Behörden haben dem mittlerweile widersprochen: Es gebe keinen Anhaltspunkt dafür, anzunehmen, dass die Todesfälle durch die Impfung ausgelöst wurden, hieß es in einer Stellungnahme. Von den insgesamt rund 40.000 Menschen, die zum Zeitpunkt der Berichte in Norwegen geimpft worden waren, lebten viele Menschen in Seniorenheimen. Unter diesen alten Menschen sei die Lebenserwartung grundsätzlich nicht mehr hoch. Die Impfstoffexpertin Sara Viksmoen Watle vom norwegischen Institut für Public Health (NIPH) erklärte: „Bisher gibt es keine statistischen Analysen, die darauf hinweisen, dass die Coronavirus-Impfung mit einem erhöhten Sterberisiko der Geimpften verbunden ist.“

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch das Paul-Ehrlich-Institut im aktuellen Sicherheitsbericht: Die „beobachtete Anzahl von Todesfällen nach Impfung“ übersteige nicht die erwartete Anzahl, heißt es darin. Und auch aus anderen EU-Ländern habe es bisher kein Risikosignal gegeben.

Dabei gehen die Autorinnen des Sicherheitsberichtes auf die bisher bekannten Todesursachen ein: 52 der 223 Verstorbenen waren „im Rahmen einer Covid-19-Erkrankung“ gestorben, heißt es in dem Bericht. Zwei dieser Personen waren 29 beziehungsweise 26 Tage nach der ersten Impfung erkrankt. Allerdings war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt, ob sie bereits die zweite Impfdosis erhalten hatten. Ein Mann starb zehn Tage nach seiner zweiten Impfung. Die übrigen hatten erst eine Impfdosis erhalten und waren spätestens 18 Tage nach der ersten Dosis gestorben. Es habe also in nahezu allen Fällen noch kein vollständiger Impfschutz vorgelegen, schreibt das PEI.

Covid-19: Zum Thema Leif Erik Sander: „Die Corona-Impfung verändert Ihr Erbgut nicht“

Corona-Infektion: So ansteckend ist die Variante B.1.1.7 in Innenräumen

Weltgesundheitsorganisation: „Reiche Länder müssten nicht einmal super großzügig sein“

In 75 Fällen habe es zahlreiche Vorerkrankungen gegeben. Die Personen seien „entweder an der Verschlechterung ihrer Grunderkrankung oder an einer anderen Erkrankung unabhängig von der Impfung gestorben“. Einige davon Verstorbene hatten eine andere Infektionserkrankung. In 96 Fällen war die Todesursache zunächst unbekannt. Die Personen waren ebenfalls vorerkrankt, doch brauche das PEI weitere Informationen, um diese Fälle bewerten zu können.

Bisher ist also nicht ein einziger Todesfall bekannt, der sich ursächlich auf die Impfung zurückführen ließe. Doch die Suche nach seltenen Nebenwirkungen ist damit natürlich nicht beendet. Sollte in den kommenden Monaten ein Risikosignal gemeldet werden, wäre das nur ein erster Hinweis, der anschließend gründlich überprüft werden müsste. Bisher jedoch haben sich die Impfstoffe gegen das Coronavirus für Millionen von Menschen als sicher erwiesen und konnten damit viele vor einer schweren Covid-19-Erkrankung oder gar dem Tod schützen.

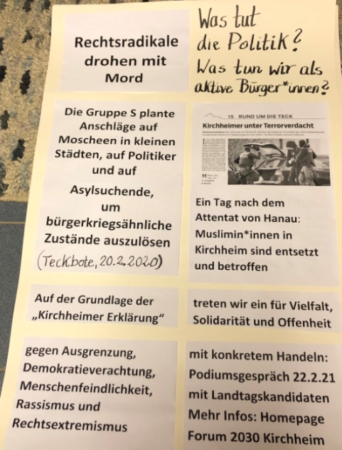

An die Morde von Hanau und die Anschlagplanungen der „Gruppe S“ erinnerten am Samstag, 20.2.2021 einige Initiatoren der „Kirchheimer Erklärung für eine gerechte, solidarische und vielfältige Gesellschaft“ zusammen mit weiteren Kirchheimer Bürger*innen. Die Teilnehmer*innen brachten in einer kurzen Mahn-Veranstaltung in der Fußgängerzone durch Plakate und ein Transparent ihr Engagement gegen Ausgrenzung, Demokratieverachtung, Hass, Hetze, Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus zum Ausdruck.

An die Morde von Hanau und die Anschlagplanungen der „Gruppe S“ erinnerten am Samstag, 20.2.2021 einige Initiatoren der „Kirchheimer Erklärung für eine gerechte, solidarische und vielfältige Gesellschaft“ zusammen mit weiteren Kirchheimer Bürger*innen. Die Teilnehmer*innen brachten in einer kurzen Mahn-Veranstaltung in der Fußgängerzone durch Plakate und ein Transparent ihr Engagement gegen Ausgrenzung, Demokratieverachtung, Hass, Hetze, Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus zum Ausdruck.